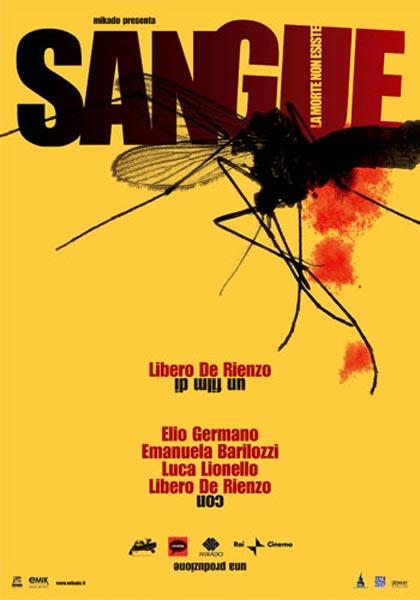

Sangue: La morte non esiste

- Libero De Rienzo

- Elio Germano, Emanuela Barilozzi, Libero De Rienzo, Luca Lionello

- Drammatico

- Italia

- 1 August 2005

- Italian

Trama

Stella, un passato difficile alle spalle, sogna di fare la ballerina negli Stati Uniti e di mollare suo padre e un quotidiano che non le piace.

Raggiunge suo fratello maggiore Iuri, quantomeno bizzarro (ultimamente si è messo in testa di allevare zanzare) per comunicargli dell’imminente matrimonio di una zia.

L’intimità estrema del loro rapporto, complice e caratterizzato da un linguaggio quasi in codice, forse rasenta o addirittura raggiunge l’incesto, ma è Iuri, insicuro, terrorizzato dal mondo attorno a lui, ad essere veramente innamorato di Stella e ad avere visceralmente bisogno di lei.

Dopo una giornata rocambolesca e vagabonda, la partecipazione a un rave party sfocia in un tragicomico inseguimento: i due giovani, in compagnia di un poco lucido partecipante alla festa, si ritrovano la polizia alle calcagna.

I tre riparano in una chiesa.

Recensione

Bizzarra coincidenza. Nello stesso giorno debuttano sul grande schermo due attese opere prime italiane firmate da due giovani attori, abili, talentuosi, premiati, appartenenti alla medesima generazione, che hanno entrambi di recente recitato con successo al fianco di un altro divo italico loro coetaneo, Stefano Accorsi.

Ma se Kim Rossi Stuart, figlio d’arte (suo padre Giacomo è stato orgoglioso protagonista di una lunga, fertile e a in un certo senso gloriosa stagione di B-movies di casa nostra e non solo) gode di fama e favore più ampi, soprattutto perché è sulla piazza da parecchio tempo, e con Anche libero va bene – nel quale è riconoscibile l’influenza, piuttosto dichiarata, di un regista con il quale ha lavorato da poco, Gianni Amelio – si è giovato di una certa risonanza festivaliera, l’assai meno prolifico e meno chiacchierato Libero De Rienzo, che ha pure lui un “nume tutelare” e si chiama Marco Ponti, con cui ha girato un paio di volte, evocato nella vena grottesca e nella propensione allo sperimentalismo, ha praticamente di proposito relegato, per temi trattati e rabbia implosa, il suo Sangue – La morte non esiste nei circuiti underground.

In effetti, al di là dei nomi “trini” dei due neo-autori e della sincera curiosità che destano gli originali appellativi scelti per le loro fatiche, non si trovano ulteriori affinità significative.

Rossi Stuart ha solo partecipato alla stesura della sceneggiatura, e il suo ruolo davanti alla macchina da presa non è il principale (probabilmente agitato dalla responsabilità, la resa dei suoi interpreti è migliore della sua), però è preponderante; De Rienzo, invece, ritaglia, seppur brevemente, per sé (ed ecco un vistoso difetto, tipico degli esordi) il più inutile e pleonastico dei caratteri (un sudamericano assolutamente detraibile dall’economia della storia, che gesticola in maniera cool e se ne esce con espressioni come “chiquitito” e “rispetta te stesso prima degli altri”), mentre il copione è suo, tutto suo (lo è del resto perfino il montaggio), evidentemente partorito con dolore e sprezzo delle mode.

Il film è segmentato, programmaticamente. C’è un primo atto, Il racconto di Stella, che è una quasi quieta introduzione ai personaggi, marchiata volontariamente da una confusione verbale e visiva atta a rispecchiare lo status mentale di chi, profondamente insoddisfatto della propria condizione, si prepara ad una svolta epocale, cercando di proiettarla al di sopra o perlomeno al di fuori delle odiate quattro mura.

Il rapporto incestuoso tra Stella (baciata dalla singolare avvenenza di Emanuela Barilozzi, vista in pubblicità e in Una talpa al bioparco) e Iuri, più una giocosa e incosciente digressione che un fatto sessuale, anelata dal fratello e sottovalutata dalla sorella, non viene mai approfondito, soltanto suggerito e comunque bruscamente e simbolicamente interrotto da un violento attacco d’asma della ragazza.

In Iuri, peraltro, si manifesta in crescendo un senso d’ansia autolesionista (il gesto buffo di offrire il braccio alle zanzare che accudisce – richiamo pulsante al manifesto e al titolo – è in realtà una forma leggera di autoflagellazione, acutizzata in guisa più classica dall’uso costante di droghe, per lui unici lenitivi dei crampi esistenziali, che connota il nostro fin dal principio; tuttavia, il sempre ottimo Elio Germano, volto sul quale puntare nei prossimi anni, è molto attento a non banalizzarne la figura, limitandosi magari a dare corpo a un “fumato” ciondolante), che ci conduce al secondo capitolo, La paura di Iuri.

Il sentore di stare per essere abbandonato, l’ossessiva esortazione rivolta all’amata consanguinea (“Dimmi che mi ami”) costituiscono la terminale richiesta d’aiuto di una persona che non ha trovato appigli e si appresta a precipitare alla fine di un cammino tortuoso e accidentato.

Succede al termine dell’Epilogo comico (comico per modo di dire), quando Iuri, in improvvisato abito talare, di fronte a un auditorio potenzialmente austero ma ridicolizzato da casuali effetti lisergici che ne saturano la naturale indifferenza, anziché pronunciare un elogio funebre in memoria dell’ennesima assurda tragedia dei nostri giorni (bellamente accostata ai servizi di fashion sui tg), si lancia nervosamente in un’invettiva anticlericale intrisa di cristianità (malgrado le apparenze, non è una contraddizione in termini).

Alcune osservazioni rimangono impietose (la divisa nell’armadio del prete richiama il concetto di catto-fascismo); ma le accuse sufficientemente precise non lasciano segni altrettanto profondi della pietà urlata nell’ultimo monologo (“Perché vivere così?”, si domanda il finto sacerdote riguardo all’asservimento di ciascun individuo al giudizio altrui), culminante in una follia annunciata ed egualmente spiazzante, a suggello del resto, che rende intenzionalmente, al pari di ulteriori dettagli, l’impasto narrativo grumoso abbastanza da rimanere disallineato.

Non sorprende neppure la “romantica” dedica agli infelici e ai diseredati, che sembra inscriversi coerentemente nelle numerose ingenuità disseminate lungo la pellicola (tanto per specificare, Stella si perde un po’ per strada).

Alla sostanziale assoluzione del lungometraggio di De Rienzo si giunge considerando la palpabile passione sparpagliata per ogni sequenza, l’urgenza disordinata di comunicare qualcosa di noto con linguaggio quanto più personale possibile, avocando la partecipazione dello spettatore.

Infatti, gli impazienti abbandonano la sala e rinunciano a capire.