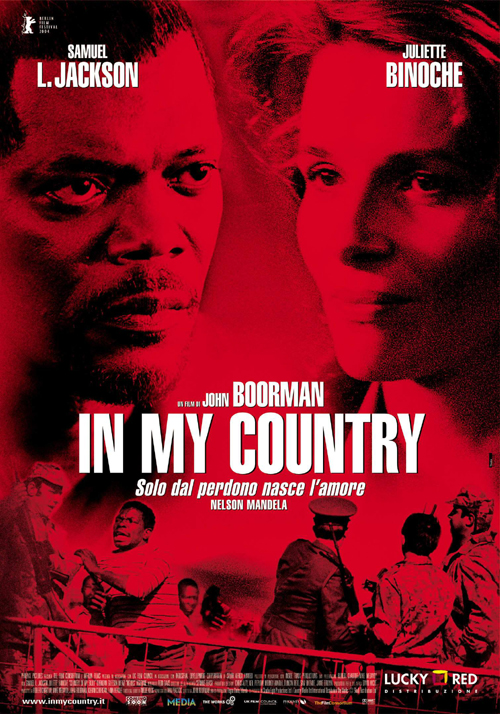

In My Country

- John Boorman

- Brendan Gleeson, Juliette Binoche, Menzi Ngubane, Samuel L. Jackson

- Drammatico, Sentimentale

- Irlanda, Regno Unito, Sudafrica

- 4 May 2004

Trama

Città del Capo, 1995. All’indomani della liberazione di Mandela, è istituita, per volere pure dell’arcivescovo Tutu, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione, grazie alla quale i torturatori attivi durante l’apartheid sudafricano, messi di fronte alle vittime o ai loro parenti, hanno la possibilità di confessare i propri crimini e ottenere lo sconto della pena, nonché il perdono.

Il giornalista nero del Washington Post Langston Whitfield è inviato sul posto per ascoltare le deposizioni, prevenuto rispetto al pentimento dei processati, complice un lungo incontro con il feroce colonnello De Jager.

Analogamente la poetessa afrikaaner Anna Malan, sovente in attrito con i familiari, frequenta il tribunale per conto di una radio, provando un forte senso di sconforto riguardo alle atrocità compiute dalla polizia fino a poco prima.

Dopo tanti scontri ideologici, tra i due (accompagnati dal servizievole Dumi, anch’egli di colore), spunta il sentimento, benché siano entrambi felicemente sposati.

Recensione

Ci si può imbattere in pellicole dal plot intriso di vergognose verità, guidate dalla mano di autori più o meno noti; oppure, in prodotti che, sebbene indignati, non sono sorretti da sufficiente ispirazione a dispetto della firma (le ultime opere dell’italiano Ferrara); o ancora –più raramente– proprio il regista solleva l’andazzo generale di un’opera.

Accade nell’ultimo lavoro del comunque sottotono Boorman (interessanti le sue improvvise dissolvenze e il simpatico Dumi interpretato da Ngubane), malgrado la drammatica materia trattata troppo schematico per risultare credibile: i racconti dei perseguitati, toccanti e reali, sono sciorinati senza nerbo (meglio un documentario o Grido di libertà) e l’amore tra i protagonisti, proficuamente in attrito, è tanto simbolico quanto improbabile (ma serve sul piano privato a sancire il distacco di Anna dalle posizioni della sua famiglia).

Emerge maggiore rabbia da Mississippi Burning (film “di genere”), eppure In My Country resta consigliabile per la sua didascalica dimostrazione del “metodo Mandela” e per l’inusuale capacità di far presa sul pubblico, raccontando connivenze, ordinate crudeltà, la salvifica usanza dell’“ubuntu”, e ricordando che le mine non distinguono il colore della pelle.